أدونيس: القطيعة مع الماضي هي أولى خطوات الخروج من الأزمة

[wpcc-script type=”2debd7b6e63a42681ddf970c-text/javascript”]

القاهرة ـ «القدس العربي»: حينما يحل أدونيس يحل الجدل، وهو ما حدث بالفعل خلال المحاضرة التي ألقاها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 46، وقد قدمه أحمد مجاهد بما يليق بالشاعر والمفكر الكبير، ورغم الاختلاف مع أدونيس أو الاتفاق معه في العديد من مواقفه، والسياسية منها بوجه خاص، إلا أنه لا أحد يُنكر دوره في الشعر والقصيدة العربية وتطورها، والفكر العربي بوجه عام.

في البداية شدد أدونيس على مصطلح «تحديث الدين»، نافياً صحته تماماً، ومؤكداً أن الأمر ما هو إلا تجديد لتأويل النص الديني، فالتأويل هو ما يتم تحديثه من فترة لأخرى، أما الدين نفسه فلا مجال إلى ذلك مطلقاً.

«المساواة» لا «التسامح»

عن رؤيته للثقافة العربية والإسلامية بوجه عام، أكد أدونيس أن الإنسان اليوم لا يبحث إلا عن «المساواة»، والعدالة المفترضة لإقامة هذه المساواة، رافضاً تماماً منهاج «التسامح»، الذي يعطي أفضلية لجماعة ما تملك حق التسامح، وتمن وتتعطف وتتكرم بهذا الحق على الآخرين.

كما أكد أن العالم العربي ما يزال يحيا على ثقافة القرون الوسطى، وهي ثقافة الغزو والفتوحات، هذه الثقافة التي تحمل في طياتها ما تقضي به من المفهوم الصحيح وغير الصحيح والحقيقي وغير الحقيقي للدين الإسلامي، وهذا كلام لا معنى له، فهناك ديانة إسلامية لا تتجزأ، لكن لنا أن نقول إن هناك مسلما متشددا متطرفا ومسلما معتدلا، حسب التأويل والتفهم للنص الديني. وأشار أدونيس إلى أن الحق والحقيقة دائماً ما تأخذ مبادرة الهجوم، بينما الوضع في هذا الشأن يبدو معكوساً، حيث يبدأ المتطرفون بالهجوم، ونكتفي نحن فقط بالدفاع، وهذا أول أخطائنا تجاه هذه القضية المهمة.

ويستطرد الشاعر فيقول إن الهجوم يقتضي أن يكون وفق مشروع منظم له آليات وأهداف محددة، فأين هذا المشروع اليوم الذي يجب أن يقف في وجه التطرف الديني بكل أشكاله، وتساءل أين الأنظمة العربية التي تدعي وقوفها في وجه التطرف ورفضها له، لتفاجئنا الحقيقة بأن هذا المشروع ليس له أي وجود.

الحضارة والتقاليد الإسلامية ومأزق الآخر

وأضاف أدونيس أن البشر الذين يعيشون في هذه المنطقة الحضارية الفريدة من العالم «مصر/سوريا/العراق/لبنان» تنتمي حضارتهم اليوم إلى الحضارة العربية، وعهد الغزو والفتح الذي كان يسود القرون الوسطى، فالتقاليد إسلامية تشدد على أن «الإسلام يجب ما قبله»، وهو ما يعني ضمنياً أنه أيضاً «يجب ما بعده»!!

وكأن «الآخر» لا وجود له، ويقتصر تصنيفه بين ثلاث حالات، فهو إما «ذمي»، أو «كافر»، أو أحد الذين تم غزو بلادهم وتم «إدخاله» إلى الإسلام بالقوة، فأين مسؤوليتنا الإنسانية إذن نحو هذا «الآخر»، ونحن نراه ونتعامل معه وفق هذا المنطلق. وقال أدونيس إنه يرفق بالحضور فلا يجرؤ على أن يلفظ أمامهم الصورة التي يراها «الآخر» للإسلام، على الرغم من الكلام الدبلوماسي الذي يُقال في المناسبات، مع أنهم يعرفون أن الإسلام ليس كذلك، وأن الفئة المتطرفة لا تعبر عن الإسلام ولا عن المسلمين، لكن ما يقر في القلب يظل في القلب، وما يدعو للأسف أن هذه الصورة تتسق تماماً مع التاريخ العربي الإسلامي الدموي، حيث لم تتوقف الحروب «العربية العربية» منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى، وما إرهاب اليوم إلا تنويع جديد للإرهاب السائد قديماً، وما قضايا «الحسبة» وقضايا «التكفير» إلا استمرار لما كان يحفل به التاريخ الإسلامي.

تاريخ السُلطة وتبعاته

واستنكر أدونيس أن يكون التاريخ ما هو إلا تاريخ للسلطات والأنظمة الحاكمة، متسائلاً عمن قرأ تاريخ الشعوب العربية نفسها، هذا التاريخ الذي لن يجده أحد، بل فقط تاريخ السلطة، التي لم تفكر أبداً في تنمية شعبها، وكل اهتمامها الحفاظ على سلطتها واستمراريتها من جيل إلى جيل، ليحمل لنا التاريخ حروب وتناحر هذه الأنظمة مع بعضها بعضا، من أجل كسب سلطة جديدة تضاف إلى سلطتها الفعلية.

جرثومة الفكر العربي

وأقر صاحب «الثابت والمتحوّل» بإيمانه بأنه لا مستقبل من دون دراسة الماضي والتفكر في الحاضر، مستنكراً ألا يكون هناك ولو كتاب واحد يتعرض بالفعل إلى جماليات الشعر العربي، مؤكداً أن ما قدمه الجرجاني، ومن لحقه من تلامذة، لم يتجاوز الحديث عن جماليات اللغة القرآنية، وأن الحديث عن الشعر جاء عرضاً فقط! فليس هناك عقل نقدي حقيقي يتعرض لهذا، ويدرس جماليات الشعر العربي، الذي يراه أدونيس من أهم ما قدمته الشعوب من نتاج حضاري وثقافي.

مؤكداً على أن غياب العقل النقدي عن الشعوب العربية يعود إلى نوع الحضارة التي يعيشها، فما نحن إلا جماعات نعيش على ما يقوله السلف، وعلى الرغم من انبهارنا وتهافتنا على اقتناء كل ما هو جديد ومتطور علمياً، إلا أننا في الوقت نفسه ننكر الأسس العلمية التي أدت إلى هذه الاكتشافات والاختراعات الحديثة، وسواء كان هذا الإنكار والرفض التام نتاج الوعي أو اللاوعي، ليصبح الإنسان العربي شيئين متناقضين في جسد واحد، فنجده يعيش في عالم، ويفكر في عالم آخر تماماً. ومن اللافت أن الإنسان العربي دائماً ما يفكر في أخطاء الغير، فلا يعترف بأخطائه أو يرى نفسه يخطئ أبداً، ولعل هذا السلوك يفسر غياب «أدب الاعترافات» من محيطنا الثقافي، فدائما ما يرى «المسلم» نفسه على حق، وأن «الآخر» على خطأ دائماً! وأكد أدونيس على أن الخطوة الأولى للخروج من هذه الدائرة المفرغة أن يثور الإنسان على نفسه أولاً، حيث هذه هي الثورة الحقيقية، التي من دونها سنظل نأكل بعضنا بعضا، كما يحدث اليوم، وأشار إلى أنه دائما ما يكره الوعظ والإرشاد، مؤمناً بأن أعظم معلم للإنسان هو نفسه، فقط إذا توافر الصدق الكافي بينه وبين نفسه، بينما الثقافة العربية السائدة لا تؤسس إلا إلى الكذب والخداع والرياء.

أن تحيا في العالم العربي!

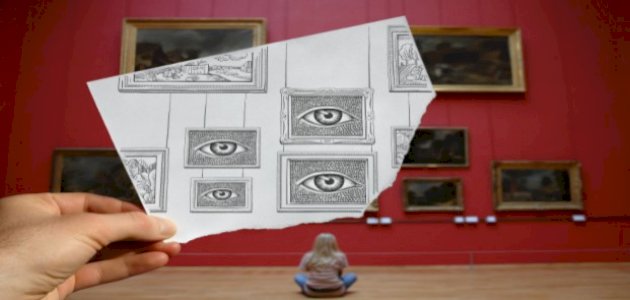

وأشار أدونيس إلى أن «الرقابة» جزء أصيل لا يتجزأ من الحضارة العربية، ولا يعني هنا فقط «رقابة السلطة/النظام» فقط، فرقابة السلطة والأنظمة مجرد جزء من هذه الرقابة التي يفرضها الإنسان العربي على نفسه أولا، قبل أن يفرضها عليه نظام أو سلطة أو شخص آخر.

واتخذ الشاعر من نفسه مثالاً، وأضاف أنه لا يقول دائماً ما يفكر فيه، ويختلف هذا أيضاً حسب المكان، فالحديث مع الأصدقاء يختلف عن الحديث في قاعة مغلقة مثل هذه، ويختلف أيضاً عما يقوله بينه وبين نفسه، وهذه هي الثقافة التي نحياها ونحيا عليها، مجرد «ثقافة وظيفية»، وليست «ثقافة بحث واكتشاف»، مؤكداً على أن الجميع «موظفون»، ولو أن للمثقف العربي دوراً وتأثيراً لكان من أئمتنا حتى يومنا هذا محمد عبده، وعلي عبد الرازق، وطه حسين، وزكي نجيب محمود، وآخرون لا يتسع المجال لذكرهم جميعاً، ولولا ما يقوم به هو ــ أدونيس نفسه ــ من نقد وهدم فلن يكون هناك أي شيء ذي قيمة مطلقاً، مُقراً قبل كل شيء بسهولة الهدم وصعوبة البناء.

محاور أدونيس الأربعة

قام أدونيس بطرح مشروعه القائم على أربعة محاور، أولها أن يكون هناك ما يمكن أن نطلق عليه بـ «القطيعة»، وهي التي يجب أن تقوم بين القراءة السائدة والمتعارف عليها للنص الديني، حيث تسود القراءة «الدموية» بدلاً من «الرحمة» التي طالبت بها كل الأديان. وشدد الشاعر على احترامه لكل المتدينين، ومساندته لحرية الفرد في اعتقاد ما يريد، طالما أن هذا الفرد لا يسعى إلى فرض مظاهر تدينه أو معتقده أو نمط تفكيره على «الآخر»، على الرغم من عدم إيمان الشاعر أو تدينه، كما أكد على أن القطيعة الأولى يجب أن تكون بين فكرة «الإسلام دين ودولة»، حيث يرى أن الإسلام «رسالة»، وأنه بحال تحوله إلى «دولة» فإنه سيتورط في دائرة لا تنتهي من العنف والدموية، وهي الدائرة التي ترتبط دائما بمفهوم «الدولة» أو «السلطة»، لتتحول «الرسالة» إلى «نظام قمعي» وتبتعد عن هدفها «الروحي والمعرفي»، الذي من المفترض أن تقوم به، وتصبح الرسالات السماوية مجرد سجن للبشر، وليست مجالاً يفتح آفاق الحرية للإنسان كما هو مفترض.

وأشار إلى عدم وجود أي نص يشير إلى أن «الإسلام دولة»، حتى في الأحاديث النبوية، التي تعرّض فيها الرسول إلى كل شيء، حتى الأمور شديدة الخصوصية، لكننا نجده لم يتحدث مطلقاً عن «دولة إسلامية»، وترك أمرها للمسلمين، عملاً بمبدأ «أنتم أدرى بشؤون دنياكم».

أما المحور الثاني فيتلخص في إنشاء «جبهة علمانية» للمجتمع العربي، تقوم على إعادة قراءة كل ما هو «موروث»، مشدداً على أن تغيير المجتمع أكثر أهمية من تغيير السلطة أو النظام الحاكم، حيث يأتي تغيير السلطة ضمناً مع تغير المجتمع كمفهوم أكثر شمولية، يحتوي بداخله تغيير السلطة الحاكمة. وثالث هذه المحاور هو تحرير الثقافة العربية من حالتها «الوظيفية» إلى «الموضوعية»، وتحويلها إلى ثقافة «البحث والابتكار»، كي تقوم بدورها المُفتَرَض تجاه المجتمع الإنساني.

وآخرها هو «الديمقراطية»، التي لا مفر منها ولا بديل عنها، فبدونها لن توجد «الحرية» ولا «المساواة».

البحث عن الحرية والديمقراطية

بدأت أسئلة الحضور التي أجاب أدونيس على المشترك بينها، ووجدها لا تخرج عن إطار الحرية والديمقراطية، فأكد بداية على أنه لا يُقدم حلولا بقدر ما يُقدم تساؤلات، سيقوم البحث والاكتشاف والتجريب بالإجابة عنها، حيث يرى الحلول المسبقة موجودة في الفكر القومي والفكر الشيوعي، وهو ما تم تجريبه لقرون، وأدى إلى ما نحن عليه من حال الآن، وشدد على عدم إيمانه بالحلول المسبقة، قاصراً كل ما فعله على مجرد طرح لأفكار، ستؤدي مناقشتها إلى خلخلة ما هو ثابت، من أجل البحث عن حلول، عبر المناقشة والتجريب، وخلق مناخ تفاعلي عام، من أجل تحريك الماء الراكد، وليس أكثر من هذا.

الإيمان بالآخر

ويرى الرجل أنه من المستحيل أن يكون هناك أي شكل من أشكال الديمقراطية في الوطن العربي في ظل الظروف الحالية، وأن المظاهر القليلة التي توحي بذلك هنا أو هناك لا ترقى أبداً إلى المفهوم الواسع والشامل للديمقراطية الحقيقية، حيث تسود المجتمعات العربية كلها مفاهيم «الأسرة» و»القبيلة» و»العائلة» و»المذهب»، ليصبح مفهوم «الفرد» غير موجود تماماً، وهو المفهوم الذي تقوم على حريته واستقلاله فكرة «الديمقراطية»، لتصبح النتيجة أن «الفرد» العربي يتم قتله وانتهاك حريته وكرامته الإنسانية من دون أي عواقب. والشرط الأول للديمقراطية لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية، وهو شرط «الإيمان والاعتراف بالآخر»، حيث يأتي الاعتراف بالآخر جزءا لا يتجزأ من الحقيقة، فـ «أنت» و»الآخر» تشكلان الحقيقة، وهذا ما نفتقده في المجتمع العربي، وأعود إلى وجوب القطيعة مع ثقافة القرون الوسطى، ثقافة الغزو والفتوحات، والمَن بالتسامح مع الآخر، هذا إذا ما أردنا الخروج من هذه الدائرة المفرغة.

القطيعة المعرفية

طوأوضح أدونيس أن ما يعنيه بـ «القطيعة» هنا هو «القطيعة المعرفية»، ضارباً للحضور مثالاً بكونه أحد الشعراء، وتساءل عما جدوى «شعره» إذا ما كان يكتب مثل المتنبي أو أبي تمام أو المعري، وهو يحب شعرهم كثيراً، وما سيضيفه إليهم لو قام بمحاكاتهم والكتابة مثلهم؟! لذلك على الشاعر أن يقيم علاقات جديدة بكل ما حوله، لم يسبقه غيره إليها، وحتى في الثقافة العربية تجلى هذا الأمر عبر العصور الإسلامية المتعاقبة، فكلمة «شاعر» جاءت في الأساس لتشير إلى الشخص الذي يعبر عن شعوره كما لم يفعل أحد من قبله، فالقطيعة المعرفية لا تتعارض مع ما تم تقديمه من قبل، بل تعمل على تقديم الجديد والمختلف عما سبق، ومن الملاحظ أننا لا نتحدث إلا عن الماضي، مع أننا لسنا جزءا من هذا الماضي!

ومن دون هذه القطيعة المعرفية سنظل ندور في فلك «الخلافة» بشكل أو بآخر، فالحكم في البلاد العربية من دون أي استثناء ما يزال قائما على مفهوم «الخلافة» و»الخليفة»، وإذا نظرنا إلى شعب مثل الشعب الجزائري الذي قدم مليون شهيد، ومايزال يرضخ تحت حكم «خلافي»، فما بالكم بالدول العربية الأخرى إذن! كما أكد أن «القطيعة المعرفية» هي السبيل الوحيد والخطوة الأولى، من أجل القضاء على النظام الخلافي في الحكم، والانتقال إلى النظام الديمقراطي الحر، الذي يعلي من حرية «الإنسان/الفرد»، ويضعه في المقام الأول، بما له من حقوق وواجبات، قائمة على فكرة «المساواة»، وليس على فكرة المن والتكرم والتعطف بإبداء «التسامح» نحو «الآخر».

محمد عبد الرحيم