الفوتوغرافيا في معرضين: حكايات الأرصفة وجماليات الذاكرة

[wpcc-script type=”f6be7e31c97961ffb2d1a6ec-text/javascript”]

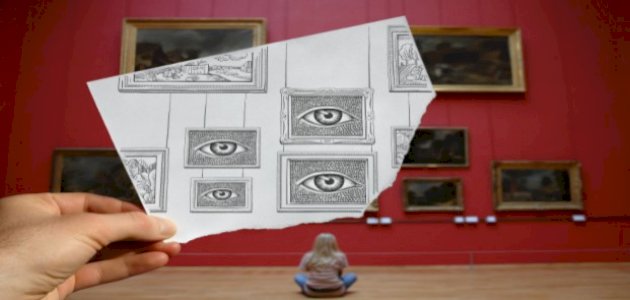

القاهرة ــ «القدس العربي»: أصبحت الصورة هي النمط المرجو، والذي يخشاه الجميع ويسير كالقطيع وفق هوى اللقطة أو إعادة ترتيب العالم كما يراه المُصوّر. لتصبح الصور بكل أشكالها هي الوحيدة القادرة على صياغة العالم ومخلوقاته. الأمر يتحقق في ظل زخم الصورة، بداية من لقطات شخصية، وصولاً إلى سخف الفضائيات، مروراً بلافتات المحال، وإعلانات وسائل المواصلات، وأفيشات الأفلام والأعمال الدرامية التي تبدو عملاقة، وتبدو المخلوقات أسفلها وهم يتطلعونها وكأنهم عالم من الأقزام. لكن الفنان دوماً يحاول كلما وضعت القوانين ــ أي قوانين ولو حتى قواعد للعمل الفني ــ أن يخرج عنها، محاولاً إثبات وجوده من خلال نفي ما يحيطه. بل ونفي العنصر الإنساني من الصورة، لتصبح من خلال مفردات أخرى تخلق ظلاً لإنسان ربما كان هنا في يوم من الأيام، فلم يعد يقين الجسد بكافٍ حتى يتم الوثوق بوجوده، فقط أشياء تدل عليه، دون أن تؤكد له أيا من ملامحه. تبدو هذه الانطباعات من خلال معرضين للفوتوغرافيا يُقامان الآن بالتزامن مصادفة في القاهرة. المعرض الأول بعنوان «حكاوي الرصيف» والذي يُقيمه معهد غوته، والآخر بعنوان «الحاضرون ذات مرّة» والمقام في غاليري «تاون هاوس» وسط المدينة، ليجمع كل منهما فعل (الحَكي) من خلال لقطات فوتوغرافية، تنتهج درجات مُتباينة من التجريد، وتترك مساحة كبيرة للمتلقي أن يصوغ بدوره حكايات لا تحصى توحي بها اللقطات.

فتيات في القاهرة

«حكاوي الرصيف/المرأة في المساحات العامة في القاهرة» معرض فوتوغرافي شاركت به 17 مصورة من دول مختلفة، مصر، البرازيل، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، ودول أخرى، حيث تستعرض اللقطات إحساسهن بالتجوال في شوارع القاهرة من خلال أشياء بسيطة يستخدمنها خلال تجوالهن، سواء في الشارع أو الذهاب إلى أماكن مفضلة لديهن. ومن خلال هذه الأشياء المتصلة بشخصياتهن، من الممكن الإيحاء بوجهة النظر إلى القاهرة وعالمها. عدة موضوعات يتم اكتشافها من خلال اللقطات، كالزحام والصخب وارتفاع حرارة الجو وقضايا التحرّش، وكل فتاة تحكي في عبارات قليلة حالتها وما تستخدمه ليصبح الشيء المُعبّر عنها، كنظارة شمسية، أو قبعة لحمايتها من الشمس، أو سماعة أذن لتنفصل عن صخب المدينة المزمن، أو حقيبة ظهر ودراجة، وصولاً إلى شارة مُعلقة على الصدر، تدل على انتساب صاحبتها إلى جماعات مقاومة التحرّش. فاللقطات هنا أصبحت تأخذ شكل الأيقونات الشخصية في مقابل عالم آخر، شيء أشبه بالمواجهة في أبسط صورها تمنحهم بعضا من الثقة بالنفس وشعورا ما بالأمان. ورغم ذلك نجد أن فكرة التجريد هنا أصبحت بديلاً عن الجسد، فالفتيات وهن يستعرضن حاجياتهن غيّبن الجسد، الذي كاد أن يختفي تماماً من الصورة، فقط تركن بعض علامات تدل على صاحبته ــ بخلاف بعض اللقطات التي تبدو شخصية في رحلة مدرسية ــ ليتحقق حضوره الأقوى، وحكاياته التي لا تنتهي.

ورغم بلاغة العبارات وتهويمات بعضها ــ حتى تتفهم النخبة أن الأمر يتماس معهم، أو على الأقل يسترعي انتباههم ــ كانت فكرة التحرّش بأشكاله (النظر، اللفظ، اللمس) هي العنوان الأكبر للمعرض وحالة الفتيات، ورغم كون الأزمة واقعة بالفعل، إلا أن الترويج الفني لها يجعلنا نشك في الفعل الثقافي نفسه، والمتمثل في إقامة معرض كهذا، ومن ناحية أخرى يدور التساؤل حول مدى التأثير في القطاع العريض من السيدات، بأن ما فعلته الفتيات سوف يمنح الآخريات المزيد من القوة والمواجهة لحالات التحرّش، التي في أساسها أزمة وعي وتبعات أزمات اقتصادية متتالية. فالفتيات بدورهن أصبحن يمثلن جماعة محدودة ومنغلقة، وجمهور المعارض الفنية في مصر محدود بطبيعته، السؤال يدور حول فكرة التواصل مع ما حدث، وهل يقتصر الأمر على مجرد الحكي والتقاط الصور؟ الفن لا يقدم الحلول بالطبع، لكن الفكرة في «حكاوي الرصيف» تتماس مباشرة مع الحياتي والاجتماعي، لماذا لا يتم العرض في أحد الشوارع بالقاهرة؟ حتى لا يصبح الأمر مجرد ترويج لمقولات كبرى، دون نتاج حقيقي، فربما تتفاعل الفتيات في الشارع مع اللقطات، وتعمم التجربة وتصبح شخصية، وهو ما يحدث بالفعل إلى حدٍ ما على صفحات فيسبوك الآن، من التقاط صور ونشرها للمتحرشين، أو كتابة مثل هذه الحالات كتجربة مؤلمة وسخيفة مرّت بها الفتاة، ودونتها على صفحتها الخاصة.

الحكي في زمن الماضي

ومن الأشياء الشخصية ننتقل إلى تفاصيل الأماكن، التي احتوت بدورها الشخصيات، وأصبحت جزءا منها، شيئا أقرب إلى الذاكرة، التي يحاول الفنان الاحتفاظ بها لتحكي عنه وعن عالمه. يبدو هذا في أعمال الفنانين، أسامة الورداني، عاصم هنداوي، وماجد أبو الدهب، من خلال معرضهم المشترك «الحاضرون ذات مرّة». هنا تتوالى اللقطات لتكشف عن عالم كامل من الحكايات، التي تمس أصحابها، والتي من الممكن أن تستدعي نسج حكايات أخرى من خلال وعي المُتلقي، التفاصيل هنا تنتمي إلى الأماكن أكثر من مجرد كونها أشياء من الممكن استخدامها خارج إطار المكان، وعبْر تفاصيل اللقطة نجد فعل الزمن، وهو ما أدى إلى الإحساس بفعل التذكّر أو الإيماء إليه، في كل لقطة، إضافة إلى درجة قصوى من التجريد.

وسادة لم تزل تستدفئ ظِل صاحبها، وخلفها جدار مُتشقق الطلاء، كما في لقطة ماجد أبو الدهب، ليأتي التساؤل عن أي زمن مَر، وعلاقة الجدار بصاحبه، فقط وسادة وجدار وبينهما حكاية طويلة لكَ أن تصوغها وفق هواك. الأمر نفسه يتكرر من خلال لقطة عاصم هنداوي وإن كانت أكثر تفصيلاً، ولا تعتمد التجريد التام، هناك أفيشات سينمائية فوق الجدار، وجزء من سقف الحجرة لم يسلم من بصمات الزمن، الفراش هنا غير مُرتّب، وفي حالة من فوضى صاحبه، إضافة إلى الكتب المتراصة كيفما اتفق فوق (الكومود). اللقطة هنا أكثر تلقائية من سابقتها، وربما توهم بعدم الترتيب أو انتفاء القصد من ترتيب عناصر الصورة، وكأنها لحظة أراد المصوّر الاحتفاظ بها كما هي، لحظة عفوية إذا جاز التعبير، لكنها ومن مفرداتها تخلق عالمها هي الأخرى، ولا تكتفي بكونها مجرد أشياء يحتويها الكادر. اللقطة الأخيرة لأسامة الورداني حيث الجسد الحاضر وسط عدة مستويات ــ مقدمة وخلفية الكادر ــ تمثلها الكتب المُتراصة، والمفارقة أن صاحب الجسد يختفي بوجهه، فقط جسد، ليصبح الوجه وكأنه يختفي بين الكتب، أو أنه أحدهم. وعن الجماليات في اللقطة فتأتي أولاً من تحديدات الإطار، من باب الغرفة ثم الشبّاك في العمق، وهي حيلة معروفة عند خلق مستويات مُتعددة من العمق في الصورة. والعنوان الذي يجمع هذه الأعمال، يبدو في حضور انتهى أو كاد. فقط تفاصيل تدل على شخص/جسد كان هنا، ولا يتأكد وجوده إلا من خلال هذه التفاصيل. أيضاً يتم اللعب على فكرة تغييب الجسد، عن قصد هذه المرّة، فهو ربما غائب بالفعل، على العكس من التغييب المقصود في حكاوي رصيف الفتيات، إذا أردنا عقد مقارنة بسيطة بين المعرضين. بخلاف الاحترافية المتفاوتة بين تصوير الفتيات الهواة، وأعمال المحترفين.

السمة الأخيرة التي يمكن استخلاصها هي مدى التطور في الأفكار والتقنيات التي تشهدها أعمال الفوتوغرافيا التي تعرض الآن، العديد من المعارض والعديد من الأفكار الجادة، ومحاولات للخلق الفني الرفيع في ظِل آلة التصوير.

محمد عبد الرحيم