بحث عن سرطان الرئة

}

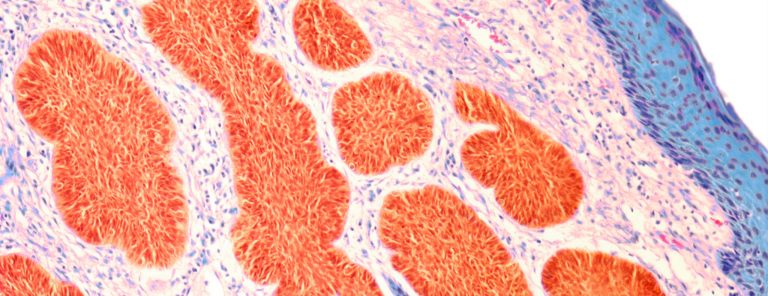

سرطان الرئة

يعدّ سرطان الرئة السّبب الرّئيس لوفيات مرضى السرطان في بعض الدول بغض النظر عن الجنس، إذ إنّه وفي كلّ عام تزيد نسبة الوفيات به مقارنةً بسرطان القولون، والبروستاتا، والمبيض، وسرطان الثدي، وقد يصيب سرطان الرئة أيّ شخص، لكن فرصة الإصابة به تزيد عند الأشخاص المدخّنين، وتزيد هذه النسبة مع طول مدّة التدخين وعدد السجائر المستهلكة، لكن تنخفض النسبة بصورة كبيرة في حال الإقلاع عن التدخين، حتّى وإن كانت فترة التدخين طويلةً.[١]

‘);

}

أعراض سرطان الرئة

تختلف شدّة أعراض سرطان الرئة باختلاف المرحلة التي وصل إليها المريض، لكن تشمل الأعراض المبدئية ما يأتي:[٢]

- السعال المستمر، يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

- سعال مختلط بالبلغم أو الدّم.

- الشّعور بألم في الصّدر يزداد سوءًا عند التنفّس، أو السّعال، أو الضّحك.

- بحّة في الصوت.

- ضيق التنفّس.

- صفير في الصّدر.

- تعب ووهن عام.

- فقدان الشّهية والوزن.

- التهابات الجهاز التنفّسي المتكرّرة، مثل: الالتهاب الرئوي، أو التهاب القصبات الهوائية.

تظهر أعراض إضافية مع انتشار السرطان، وتعتمد على مكان ظهور الورم الجديد، وذلك كالآتي:

- العقد اللمفاويّة، الشّعور بوجود كتل، خاصّةً في منطقة الرقبة أو الترقوة.

- العظام، الشّعور بألم في العظام، خاصّةً في الظّهر أو الأضلاع أو الوركين.

- الدّماغ أو العمود الفقري، الشّعور بصداع ودوخة، ومواجهة مشكلات في التوازن، أو الخدر في الذّراعين أو الساقين.

- الكبد، ملاحظة اصفرار الجلد والعينين.

يمكن لأورام الرئة أن تضغط على الوريد الكبير الذي ينقل الدم بين الرأس والذراعين والقلب، ممّا قد يسبّب تورمًا في الوجه والعنق والصدر والذراعين، كما أنّ الأورام الموجودة أعلى الرئتين تضغط على أعصاب الوجه، ممّا يؤدّي إلى ارتخاء الجفن أو صغر حجم البؤبؤ، وتسمّى هذه الأعراض متلازمة هورنر، والتي قد تسبّب أيضًا آلامًا في الكتف.

قد يُنتِج سرطان الرئة أحيانًا مادّةً مشابهةً للهرمونات، ممّا يسبّب ظهور مجموعة من الأعراض تسمّى متلازمة الورم، وتشمل ما يأتي:[٢]

- ضعف العضلات.

- الغثيان والتقيّؤ.

- احتباس السوائل.

- ارتفاع ضغط الدّم.

- ارتفاع نسبة السكّر في الدّم.

- الارتباك.

- فقدان الوعي.

مراحل سرطان الرئة

تكمن أهمية تحديد مرحلة السرطان والذي يعتمد على مدى انتشاره وشدّته في تحديد العلاج للحصول على أفضل النتائج، وتُحدِّد كل مرحلة مدى الانتشار وهل وصل الورم إلى العقد الليمفاوية أم لا، فهي جزء من الجهاز الليمفاوي الذي يتّصل بباقي الجسم، وفي حال وصول الورم إليها فإنّ الحالة تزداد خطورةً، إضافةً إلى عدد الأورام وحجمها.[٣]

يقسّم الأطباء سرطان الرئة إلى صنفين، وهما: خلايا صغيرة وغير صغيرة، ويختلف تعريف التدرّج، لكن الأطباء عادةً ما يحدّدون سرطان الرئة ذا الخلايا غير الصغيرة باستخدام حجم الورم ومدى الانتشار، وذلك بالطّرق الآتية:[٣]

- ورم مخفي: لا يظهر السرطان في التصوير، لكن الخلايا السرطانية قد تظهر في البلغم أو المخاط وربما تصل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- المرحلة الصفرية: يعثر فيها الطبيب على خلايا غير طبيعيّة في الطبقات العليا من الخلايا التي تبطّن الشعب الهوائية.

- المرحلة الأولى: يظهر فيها ورم في الرّئة، لكنّه يقلّ عن 5 سم وغير منتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- المرحلة الثانية: يكون فيها الورم أصغر من 5 سم، لكنّه منتشر إلى الغدد الليمفاوية في منطقة الرئة، أو قد يكون أصغر من 7 سم منتشرًا إلى الأنسجة القريبة، لكن ليس إلى الغدد الليمفاوية.

- المرحلة الثالثة: ينتشر فيها السرطان إلى الغدد الليمفاوية ويصل إلى أجزاء أخرى من الرّئة والمنطقة المحيطة.

- المرحلة الرّابعة: ينتشر السّرطان إلى أجزاء الجسم الأخرى، مثل: العظام، أو الدّماغ.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الرئة

توجد عدّة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، ويمكن السيطرة على بعض منها، مثل الإقلاع عن التدخين، وبعضها قد يكون خارجًا عن السّيطرة مثل التاريخ العائلي، وتشمل عوامل الخطر ما يأتي:[١]

- التدخين، إذ يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر المستهلكة يوميًا وعدد السّنوات، لذا فإنّ الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلّل بنسبة كبيرة من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

- التعرّض للتدخين السلبي؛ أي الوجود في أماكن التدخين واستنشاق الغازات المنبعثة منه، حتّى وإن كان الشخص نفسه غير مدخّن.

- التعرّض لغاز الرادون، وهو غاز ينتج عن طريق الانهيار الطبيعي لليورانيوم في التربة والماء والصخور، والذي يصبح في ما بعد جزءًا من الهواء، كما أنّه قد يتراكم بمستويات غير آمنة في أيّ مبنى، بما في ذلك المنازل.

- التعرّض للاسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى، مثل: الزّرنيخ، والكروم، والنيكل.

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرّئة، إذ إنّ إصابة أحد الآباء أو الأشقاء أو الأطفال بسرطان الرئة تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

المراجع

- ^أب“Lung cancer”, www.mayoclinic.org, Retrieved 19/7/2019. Edited.

- ^أبAnn Pietrangelo (14/5/2019), “Everything You Need to Know About Lung Cancer”، www.healthline.com, Retrieved 19/7/2019. Edited.

- ^أبRachel Nall (15/11/2018), “What to know about lung cancer”، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 19/7/2019. Edited.