الغدَّة الصّعترية

}

الغدَّة الصّعترية

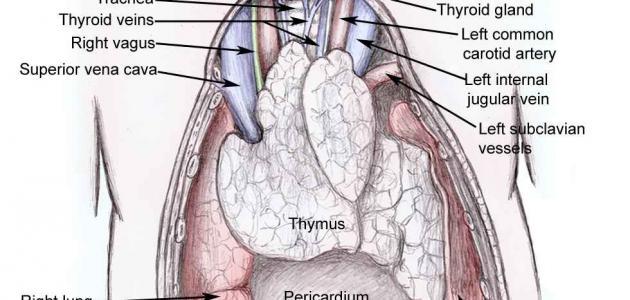

تقع الغدة الصعترية في الجزء الأمامي العلوي من الصدر مباشرةً خلف القص وبين الرئتين، وتتكون من فصين بلون رمادي زهري، ويصل أقصى وزن لها خلال فترة البلوغ إلى حوالي 28 غرامًا، وتؤدي الغدة الصعترية وظيفتها لفترة محددة من العمر وليس طوال فترة حياة الفرد، لكنها تتحمل مسؤوليةً ووظيفةً كبيرةً عندما تكون نشطةً؛ إذ تساعد الجسم على حماية نفسه من المناعة الذاتية، والتي تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نفسه، لذلك فإنّها تلعب دورًا حيويًا في الجهاز اللمفاوي ونظام الغدد الصماء.

تعد الغدة الصعترية مفيدةً في إنتاج الخلايا اللمفاوية التائية قبل الولادة وطوال فترة الطفولة، وهي نوع معين من خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من تهديدات معينة، بما في ذلك الفيروسات والعدوى المختلفة، كما أنّها تنتج وتفرز هرمون الثيموسين الضروري لتطوير الخلايا التائية.[١]

‘);

}

تتميز الغدة الصعترية بميزة فريدة على عكس باقي الأعضاء؛ فهي تبلغ أكبر حجم لها أثناء الطفولة، وبمجرد وصول الطفل إلى سن البلوغ تبدأ بالانكماش ببطء وتحل محلها الدهون، وفي عمر 75 سنةً يكون محتواها نسبةً عاليةً من الأنسجة الدهنية. ولحسن الحظ تنتج الغدة الصعترية جميع الخلايا التائية عند وصول الفرد إلى سن البلوغ.

كما ذكر سابقًا فإنّ الثيموسين يحفِّز تطور الخلايا التائية خلال سنوات الطفولة، وتمر خلايا الدم البيضاء المسماة الخلايا اللمفاوية عبر الغدة الصعترية لتتحول إلى خلايا تائية، وبمجرد أنّ تنضج الخلايا التائية تمامًا في هذه الغدة فإنّها تنتقل إلى الغدد الليمفاوية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم كجزء من خلايا الجهاز المناعي التي تساهم في مكافحة المرض، مع ذلك يمكن أن تتطور بعض الخلايا الليمفاوية بغض النظر عما إذا كانت موجودةً في الغدد الليمفاوية أو الغدة الصعترية إلى سرطانات، والتي تعرف باسم مرض هودجكين والأورام اللمفاوية غير هودجكين. وعلى الرغم من أن الغدة الصعترية تنشط فقط حتى سن البلوغ إلا أن وظيفتها المزدوجة كغدد صماء وغدد لمفاوية تلعب دورًا مهمًا في الصحة على المدى الطويل.[١]

وظيفة الغدَّة الصّعترية

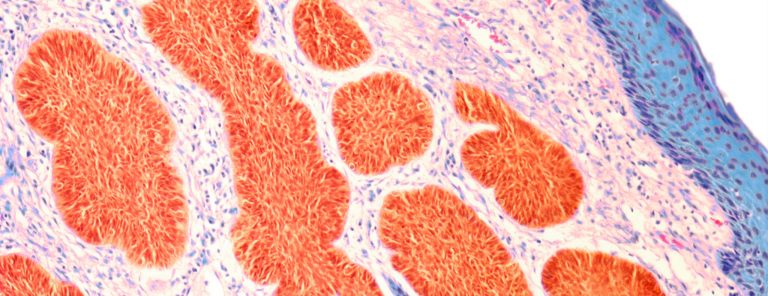

لدى الغدة الصعترية فصان متطابقان ومحاطان بكبسولة ليفية صلبة، وداخل كل فص توجد منطقة سطحية من الأنسجة تسمى القشرة ومنطقة عميقة مميزة نسيجيًا تسمى النخاع، وتشكل الأنسجة الظهارية والأنسجة اللمفاوية التي تحتوي على الخلايا ذات الزوائد والخلايا الطلائية التي تغطي غالبية منطقتي الغدة الصعترية.

تتمثل وظيفة الغدة الصعترية في تلقي خلايا T غير الناضجة التي يتم إنتاجها في نخاع العظم وجعلها ناضجةً لتهاجم الخلايا الغريبة والضارة فقط، وتوجد الخلايا التائية أولًا داخل قشرة الغدة الصعترية، إذ تتلامس مع الخلايا الطلائية التي تنتج مولدات ضد مختلفة في الجسم، ويتم اختيار الخلايا التائية غير الناضجة التي تستجيب لمولدات الضد المقابلة للخلايا الغريبة للبقاء على قيد الحياة، ثم تنتقل إلى النخاع بينما تموت بقية الخلايا عن طريق الاستماتة، ويتم تنظيفها بواسطة خلايا البلاعم، وعند الوصول إلى النخاع تستمر الخلايا التائية الباقية بالنضج ويتم تزويدها بمولدات الضد الخاصة بالجسم.

في حال ارتبطت الخلايا التائية بمولدات الضد الخاصة بالجسم فإنّها تهاجم خلاياه بدلًا من مهاجمة الأجسام الغريبة، وتعرف هذه الحالة برد فعل مناعي ذاتي، ويتخلص الجسم من الخلايا التائية ذاتية المناعة عبر الاستماتة، مما يؤدي إلى وصول حوالي 2% فقط من الخلايا التائية غير الناضجة إلى مرحلة النضج.[٢]

تنتج الغدة الصعترية العديد من الهرمونات التي تعزز نضوج الخلايا التائية قبل إطلاقها في مجرى الدم، وتنتشر الخلايا التائية الناضجة عبر الجسم لتتعرف على مسببات الأمراض وتقتلها، وتنشط الخلايا البائية لإنتاج الأجسام المضادة وتخزين ذاكرة الإصابات السابقة. وعلى عكس معظم الأعضاء التي تنمو حتى سن النضج تتوسع الغدة الصعترية طوال فترة الطفولة، لكنها تنكمش ببطء من بداية البلوغ وخلاله. حينما يحدث التقلص في هذه الغدة يتم استبدال الأنسجة بالخلايا الدهنية، ويرجع التقلص إلى انخفاض دور الغدة الصعترية في مرحلة البلوغ، إذ ينتج الجهاز المناعي معظم خلاياه التائية أثناء الطفولة ويتطلب تطور عدد قليل جدًا من الخلايا التائية الجديدة بعد مرحلة البلوغ.[٢]

هرمونات الغدَّة الصّعترية

تتمثل وظائف الغدة الصعترية بصورة رئيسية بتطوير الخلايا اللمفاوية التائية، وبمجرد أن تنضج الخلايا تترك الغدة الصعترية ويتم نقلها عبر الأوعية الدموية إلى الغدد الليمفاوية والطحال، وتعد مسؤولةً عن المناعة الخلوية، وهي استجابة مناعية تتضمن تنشيط بعض الخلايا المناعية لمحاربة العدوى.

تحتوي الخلايا التائية على بروتينات تدعى مستقبلات الخلايا التائية تملأ غشاءها وتكون قادرةً على التعرف على أنواع مختلفة من مولدات الضد او المواد التي تثير الاستجابة المناعية، وتقسم الخلايا اللمفاوية التائية إلى ثلاث فئات رئيسية في الغدة الصعترية، هي:[٣]

- خلية تائية قاتلة للخلايا.

- الخلايا التائية المساعدة، والتي تسرِّع إنتاج الأجسام المضادة بواسطة الخلايا البائية، وكذلك إنتاج المواد التي تنشط الخلايا التائية الأخرى.

- الخلايا التائية التنظيمية، وتسمى أيضًا الخلايا التائية الكابتة؛ لأنّها تقمع استجابة الخلايا البائية والخلايا التائية الأخرى للمستضدات.

تنتج الغدة الصعترية بروتينات شبيهةً بالهرمونات، تساعد بدورها الخلايا اللمفاوية التائية على النضوج والتمايز في ما بينها، ومن هرمونات هذه الغدة ثيمبوبيتين وثيمولين، وثيموسين، وعامل الخلطية للغدة الصعترية، ويحفز ثيمبويتين وثيمولين التمايز في الخلايا اللمفاوية التائية ويعزز وظيفة الخلايا التائية، ويزيد الثيموسين من الاستجابات المناعية ويحفز بعض هرمونات الغدة النخامية، كهرمون النمو، وهرمون اللوتين، والبرولاكتين، وهرمون مطلق لموجهة الغدد التناسلية، والهرمون المنشط لقشرة الكظرية، وعامل الخلطية الزعترية الذي يزيد من الاستجابة المناعية للفيروسات.[٣]

سرطان الغدَّة الصّعترية

يوجد نوعان رئيسان من سرطان الغدة الصعترية وكلاهما نادر، ويحدث السرطان عندما تتشكل الخلايا السرطانية على السطح الخارجي للغدة الصعترية، ويعدّ هذا النوع أكثر عدوانيةً وأكثر صعوبةً في العلاج. ويشار إلى سرطان الغدة الصعترية أيضًا باسم ورم الغدة الزعترية من النوع (C)، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فيها من الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل: الوهن العضلي الوبيل، أو تضخم الخلايا الحمراء النقية المكتسبة، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وتتضمن الأعراض السعال المستمر، أو صعوبات في التنفس، أو الألم في الصدر أو صعوبةً في البلع، أو فقدان الشهية، أو فقدان الوزن، ويتم إجراء الفحص البدني العام لمعرفة إذا ما كانت لدى الشخص أي أورام، وتستخدم اختبارات أخرى لتشخيص سرطان الغدة الصعترية، منها:[٤]

- الأشعة السينية للصدر.

- اختبارات التصوير، مثل: التصوير المقطعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي.

- خزعة مع الفحص المجهري لخلايا الغدة الصعترية.

المراجع

- ^أبRobert M. Sargis (6-10-2014), “An Overview of the Thymus”، endocrineweb, Retrieved 11-5-2019. Edited.

- ^أب Tim Barclay (16-7-2019), “Thymus Gland”، innerbody, Retrieved 5-11-2019. Edited.

- ^أب Regina Bailey (7-10-2019), “Overview of the Thymus Gland”، thoughtco, Retrieved 6-11-2019. Edited.

- ↑ Yamini Ranchod (23-4-2018), “Thymus Cancer”، healthline, Retrieved 6-11-2019. Edited.