دمقرطة النقد والفن وجدوى التغيرات الحاصلة: الفن المغربي المعاصر

[wpcc-script type=”1d72dd5836402dd8de4ee3f9-text/javascript”]

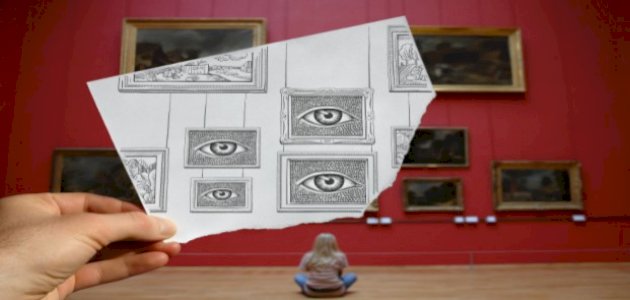

ما أسهل الهجوم على الثقافة العربية والفنية، بل الأسهل هو الهجوم على ثقافة وفن منطقة بعينها بتقزيمها وهدمها، في محاولة (يائسة) لتحطيم كل ما تم إنشاؤه وبناؤه وتشييده على مرّ العقود، وذلك تحت عنوان «لا يوجد لدينا سوى الزائف والوهمي»، الأمر شبيه بنظرية المؤامرة والتخوين، حيث الكل خائن وفاشل ومدع… يتعلق الأمر هنا بما جاء في مقال «الفن العربي وإمبراطورية النقد الوهمي»، المنشور في الموقع الثقافي «ضفة ثالثة» بتاريخ 27 يوليو 2019، حيث «يهاجم» فيه كاتبه (أشرف الحساني) كل أشكال الفعل الاستتيقي في المغرب، واصفا دور العرض بالصناديق أو ما يعادلها من «إهانات»… ومختزلا كتلة النقاد والباحثين الجماليين العرب في أسماء بعينها، أسماء نكن لها التقدير، لكن ليس تاريخنا النقدي العربي يقف عند اسم أو خمسة أسماء، بل إنه مبني على اختلاف وتعدد النقاد والباحثين الذين يشتغلون في الظل غير مهتمين بالأضواء، يحللون الأعمال ويقدمونها ضمن كتب وكتالوغات، أو عبر صفحات الجرائد والمجلات والمواقع، لا ينتظرون أحدا أن يحتفل بأسمائهم، لأن شغلهم الشاغل هو البحث الدؤوب بشكل هادئ ورزين عن إشباع همومهم ونزعاتهم البحثية وعيونهم على الفن ومشاربه.

يهدم المقال كل شيء، ليس هدما تفكيكيا، بل إنه نوع من اللعب بالكلمات التي تثير عواطف البعض، حتى يتعاطفون معها بدعوة أن صاحبها يهمه ما يحدث في الوسط الفني المغربي، ويخاف عليه.

جنون المثالية

لا ننكر أبدا ما يشوب الوسط من عيوب نصفها بـ«العبارة»، لأنها لا تجعل المشهد التشكيلي المغربي والعربي، يقف حدّها ويتعثر بها ومن ثم لا يستطيع الوقوف، بل إنها عبارة عن تعثرات، ولا بد منها حتى نتعرف على مكامن الخلل ونصلحها، فبدون الأزمات لا يمكن أن نحدث تقدما وأن نسير إلى الأمام، فأي رغبة في مغرب وعالم عربي مثالي هو ضرب من الجنون ورغبة ميتافيزيقية لا تمت للواقع بصلة.

لست هنا أدافع بحماسة عن الواقع التشكيلي العربي والمغربي خاصة، ولست مدعيا أي شيء، بل إنني أحاول أن أضع القارئ أمام مرآة ليرى تناقضات المقال المشار إليه؛ فكيف ندعي أنه لدينا انعدام الفنية والخبرة التقنية، وفي الوقت ذاته نقوم باستدعاء أسماء نحسبها استثناء، بل إنها أسماء تعد على أصابع اليد؟ وكيف أن تلك الأسماء لوحدها هي التي تملك الاستثناء وغيرها هم ما دونهم قيمة؟ أكيد أن الأسماء التي استحضرها المقال هي أسماء لباحثين مرموقين، لكن لا يجعلنا هذا الأمر نمتنع عن عدم وضع القارئ أمام ما ينطوي عليه النص من نوايا لربما مبيتة، نوايا في نفس يعقوب!

لنترك النوايا بعيدا، ولنتحدث عن أمر استثاره المقال، حيث يدعي أن ما سماه بالفراغ في الساحة التشكيلية العربية والمغربية خاصة، هو نتاج خطابات نقدية «دعوية»! حكم كهذا يدخل في خانة حكم القيمة، وهو حكم يستدعي ويستلزم قراءة شاملة وكلية، لكل ما كتبه المغاربة في الفن على الأقل، بكل اللغات التي كتبوا بها. ويستدعي معه تقسيم ما كتبه النقاد والباحثون إلى أقسام ومباحث، ويستدعي أيضا إبراز مكامن الخلل والصواب، نعم حتى الصواب ! فلا يعقل أن يكون كل ما أنتجناه من خطاب هو دعوي فقط؟ وإن كان ذلك، فلماذا تم استثناء أسماء دون غيرها؟ بل إن المقال ذاك يدعي أن النقد المغربي هو نقد ماضوي، يقتات على الأسماء والتجارب القديمة، في الوقت الذي يستحضر فيه أسماء فنية من الجيل الأول والثاني. وبعيدا أيضا عن هذا التناقض الصريح، يستحضر صاحب المقال ما يذهب إليه عبد الله العروي في طرحه حول الأيديولوجيا العربية المعاصرة، غافلا أو متغافلا عن الطرح التاريخاني للعروي تجاه الفن، حيث يرى أن دور العمل الفني هو تصوير المناظر والملابس والحالات البشرية الراهنة، في الوقت الذي تقوم فيه الكاميرا بكل ذلك وأكثر ! وقد تجاوز فيه الغرب كل الأطروحات المشابهة؛ بل إن العروي يذهب مذهب الدعوة إلى العبور عبر مراحل بعينها، والتدرج من خلالها حتى نبلغ الحداثة وما بعدها! ألا يجعلنا هذا الطرح التاريخاني نتأخر أكثر عن الركب العالمي أكثر مما نحن عليه بالفعل؟ لن ندخل في ردود حول هذا الطرح لدحضه وتفنيده، ما يهمنا فقط أن نضع القارئ أمام تناقضات المقال المشار إليه سلفا!

يدعي صاحب المقال أن ما سماه بالفراغ في الساحة التشكيلية العربية والمغربية خاصة، هو نتاج خطابات نقدية «دعوية»! حكم كهذا يدخل في خانة حكم القيمة، وهو حكم يستدعي ويستلزم قراءة شاملة وكلية، لكل ما كتبه المغاربة في الفن على الأقل، بكل اللغات التي كتبوا بها.

المؤسسة دائما:

عودة إلى الناقد والفنان، يحاول النص المذكور جاهدا، وهو يربطهما بالمؤسسة، أن يبرز العلاقة القائمة بين هذا الثالوث على أنها علاقة السوق والتجارة والتدليس، وهو الوتر الحساس الذي يثير الضغط عليه أحاسيس وعواطف البعض من أصدقائنا المتحمسين لهذا الخطاب، في غفلة كبرى عن التغيرات البراديغمية الكبرى الحاصلة في عالم التشكيلي والبصري عموما، بل إنهم وصاحب المقال واحد منهم، غافلون عما عرفه التاريخ التشكيلي من علاقة وطيدة بين مكونات هذا الثالوث. ولنبدأ بالتاريخ، أولا فإنه لم تكن أبدا المؤسسة (بمختلف أشكالها) بمعزل عن الفنان وعمله، ولم يكن النقاد خارج هذه المعادلة منذ ظهور النقد الفني كجنس مستقل. ليست المؤسسة في عالم التشكيلي تحدد فقط في المتاحف ودور العرض والبيع العلني، بل إنها أعقد من ذلك، فهي مرتبطة بمؤسسة الكنيسة (كلاسيكيا) ـ كما كان الفنان المسلم مرتبطا بدور العبادة وتزيينها- والمؤسسات الحكومية والمؤسسات البنكية والمؤسسات المالية الكبرى والمؤسسات الداعمة، بل حتى أسرٍ داعمة بعينها كما كان الحال مع النبلاء (ما بين القرن 17 والقرن 18) والبورجوازية الصاعدة في القرن 19، بل إن الفنان كان دائما في علاقة قوية مع مختلف المؤسسات المانحة والداعمة يعمل لصالح بعضها، وإن كان في مرحلة من المراحل يحاول البحث عن استقلاليته الخاصة، إلا أنه في آخر المطاف يرضخ للمؤسسة وتحتضنه. ولنا أمثلة كثيرة في ما حدث مع الانطباعيين، الذين ثاروا بعد رفضهم من قبل الصالونات في المنتصف الثاني للقرن 19، لكن ما فتئت تلك الصالونات تحتضنهم وتربط علاقة وطيدة بينها وبينهم، بل إن فناني الفن المعاصر شكلوا ثورة كبرى ضد المتاحف والمعارض، متأثرين بالمدرسة المستقبلية، التي دعت لحرق دور العرض؛ إلا أنهم سيجدون أنفسهم بعد عقدين أو ثلاثة من ثورتهم تلك جزءا من البنية الفنية الجديدة، التي تم فيها إنشاء متاحف ضخمة ودور عرض في الهواء الطلق، تماشيا مع ما تستدعيه الأعمال المعاصرة التي صار من المستحيل نقلها.

وفي الوقت عينه فإن القطيعة التي أراد الفنان أن يبرمها مع المؤسسة انهارت وتلاشت. إذ إن التاريخ الفني كان ولا يزال هو تاريخ المؤسسات الحاضنة والطبقات الداعمة. وبما أن التاريخ الفني يقسم لثلاثة أقسام أو لنقل براديغمات، بلغة نتالي إينيك، وهي الكلاسيكي والحداثي والمعاصر: ففي الأول كانت الطبقة النبيلة إلى جانب الكنيسة هي التي تحدد مهام الفنان وصفاته، بينما في الثاني وبعد الثورة الفرنسية وصعود البورجوازية الصغيرة إلى سدة الحكم صارت هي التي تتحكم في الفن ومؤسساته، أما الثالث، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بزغ فجر المؤسسات المالية الكبرى، إذ تغيرت المعادلة ومالت لكف هذه «الطبقة» الجديدة. وبالتالي فمهمة الناقد هي أيضا تغيرت تبعا للتغيرات الثلاثة التي طالت التاريخ الفني.

صناعة الفن والفنان:

لم يعد إذن، الفن يقام من خلال الذين كان من المعتاد أن يقوموا به، لكن صار مع المعاصرة يقام من خلال الذين يبرزونه، أي المتحفيون (القيّمون على المتاحف) وموظفو الفن (العارضون وأصحاب المزادات) والمقتنيون (الجمّاع)، ورجال التواصل والإعلام (الصحافيون والنقاد) والداعمون، والقائمون على المعارض… كما يخبرنا الفيلسوف الفرنسي المختص في الفن وتاريخه إيف ميشو.

وبالتالي إن عملية صناعة الفن والفنان قد طالها تغير كبير، بل قطيعة مبرمة لا تغيرا، ومن القطائع تُبنى البراديغمات. حيث إن المفاهيم تتبدل مدلولاتها من براديغم إلى آخر. ولأننا نحيا في زمن المعاصرة، كان ولابد من التعامل مع صناعة الفنان، من خلال ما تتضمنه المعاصرة من بنى خطابية. فالنظام الخطابي المعاصر يتشكل من خلال ما يتم إنتاجه على المستوى الصحافي واليومي، وهو الذي يهمشه صاحب المقال ويقزم دوره عبر ادعاء عدم جدواه، وأنه لا يرقى لدرجة النقد، غافلا عن أن دور الناقد في زمن المعاصرة قد تغير وتبدل، وبات دوره تتبع الأعمال وحكيها (سارد) لا نقدها بالمعنى الكلاسيكي، فالناقد مهمته أن يوثق للعمل عبر كتاباته التي يجب أن تنشر ضمن الصحف والمجلات وحتى المواقع الإلكترونية… إذ ليس الكتاب والكتالوغ وحدهما يوثقان للعمل والفنان… بل إن ترتيب الناقد في عملية صناعة الفنان والعمل الفني تأتي المرتبة الثالثة بعد المؤسسة العارضة والمزادات، جنبا إلى جانب الإعلامي والصحافي. لهذا ليس من العيب أن يكون الصحافي مطلعا ولاعبا أساسيا في عملية صناعة المنتوج الفني، بل إنه كان كذلك على الدوام.

أي ادعاء بأن المؤسسات المغربية تهمش أسماء وترفع من قيمة أسماء أخرى، هو ادعاء حماسي أساسه عدم الاطلاع السوسيولوجي الجيد على ما يقع بالفعل من دينامية فعالة تعرفها الساحة التشكيلية المغربية.

من القوميسير إلى كوراتور:

العمل الفني والفنان هما صناعة أولا، وليسا موهبة أو تجسيدا للعواطف الداخلية للفرد المسمى فنانا فحسب، فهذه الرؤية الكلاسيكية هي رؤية روحانية ميتافيزيقية لا تمت للواقع بصلة، من حيث إن الفنان هو صنيعة لمجموعة من العوامل بما فيها ذاته وجسده. فالكل باستطاعته أن يكون فنانا، وكل شيء هو عمل فني، لكن دائما ضمن علاقة ثالوثية تجمع الفنان بالمؤسسة والناقد (صفة مفتوحة على كل من يهتم بترويج الدعاية وحكي العمل الفني). فالناقد ليس هو ذلك الشخص العاكف في بيته، الذي ينتظر الفنان حتى ينتج عملا فنيا وينتقل إليه ويجالسه، ومن ثم يكتب نصه أو كتابه وينشره على نفقته أو على نفقة دار النشر، بل إن صفة الناقد طالها تغيير كبير كما طال الأمر صفة قوميسير (المُفوّض) الذي تحول إلى «قَـيِّـم» (كوراتور)، والناقد صار دوره الترويج للعمل وإخراجه من الحالة البصرية إلى الحالة الحكائية. لأن العمل المعاصر هو عمل محكوم في غالبه بالانفلات والعبور والزوال éphémère، بل إنه يمكن أن يكون لدينا فن معاصر دونما الإشارة للعمل والجمهور، يتعلق الأمر هنا بالتوثيق الفوتوغرافي أو الكتابي.

الفنان والسوق:

أختتم بالقول إن أي ادعاء بأن المؤسسات المغربية تهمش أسماء وترفع من قيمة أسماء أخرى، هو ادعاء حماسي أساسه عدم الاطلاع السوسيولوجي الجيد على ما يقع بالفعل من دينامية فعالة تعرفها الساحة التشكيلية المغربية، ولست هنا أرسم لوحة رومانسية أو زهرية اللون من قبيل «العام زين»، لكنني أنطلق من تجربتي الشخصية التي قادتني إلى ملامسة الأحداث والتعرف عن قرب لما يحدث داخل المشهد التشكيلي المغربي، بل حتى العربي نوعا ما. فلدينا تجارب معارض ساخطة ضد الأنظمة القائمة، لكن أعمالها تعرض ضمن كبرى المتاحف والمعارض العربية، ولدينا أسماء تستعمل في خطابها الفني مفردات وجملا تنقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ويتم عرضها داخل الأروقة الخاصة في وزارة الثقافة أو التابعة للدولة في المغرب، بل تعمل مجموعة من القيّمين على العرض على الاهتمام بالعمل لا بصاحبه. فالسوق الفنية المغربية منذ سنة 2003 عرفت تحولا كبيرة جدا، وعرف معها العمل الفني رفعا كبيرا لقيمته المادية مقابل ما كان عليه الحال قبل عشرين سنة مضت. فليس عيبا أن يهتم الفنان ببيع عمله وبما شاء من مبالغ، عكس ما يهاجمه صاحبنا ذاك. فالمعاصرة قائمة على أسس رأسمالية، وهي أسس صحية لكونها تعلي من قيمة العمل الفني والفنان وتجعله مستقلا عن خدمة السلطة نوعا ما، من أجل قوته ومعيشته. وأضرب دائما مثالا بالفنان العالمي تكاشي موراكامي، هذا الذي يعمل في «مصنعه» مئات العمال الذين يصنعون له أعماله، داخل نظام رأسمالي يحتل فيه الفنان صفة «الفنان- المقاول» أو «الفنان- المؤسسة».

٭ شاعر وباحث جمالي مغربي