معرض «أن تسكن الأحلام» للمصرية هدى لطفي: السخرية من الموتى الجدد

[wpcc-script type=”1c8fac1e9ac2c725fbc41990-text/javascript”]

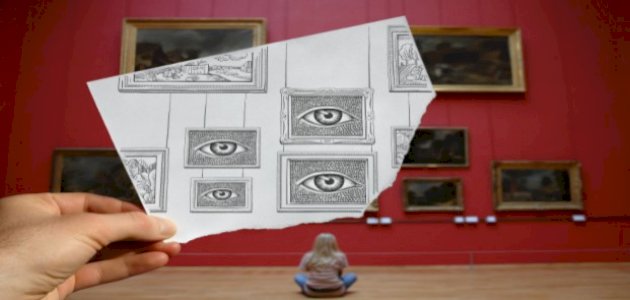

القاهرة ــ «القدس العربي»: «أن تسكن الأحلام» عنوان المعرض الذي أقامته مؤخراً التشكيلية المصرية هدى لطفي في قاعة مارجو فيون في الجامعة الأمريكية في القاهرة. ومن خلال استخدام العديد من الوسائط المتنوعة، تحاول لطفي سرد حكايات عن عالم الحلم، وما يحمله من دلالات نفسية وبصرية. كذلك محاولة الحكي من خلال تشيؤ بعض الأجزاء من الجسد الإنساني، بحيث تصبح هي الشاهدة وبطلة الحكاية، كاليدين والعيون والأقدام. فكرة تفتيت الجسد واستدعاء ما يمثله كلقطة سريعة عابرة في حلم، لكنها أكثر تأثيراً وبقاء، ليتحول الأمر في الأخير من حلم إلى ذكرى، ومن موت إلى خلود، حتى لو اتصف في النهاية بأنه خلود موهوم، وهنا تكمن المفارقة.

الحلم

ما بين جسد تتفتت مفرداته لتحكي بدورها حكايات، وعناوين تحمل أسماء هذه الأعضاء، يمكن سرد الحكاية أو الومضات بمعنى أدق، رأس تستلقي على كرسي وحيد، عيون وآذان، ثم بقايا عرائس ــ ألعاب الأطفال ــ التي تتحول بدورها إلى مجرد أجساد مهشمة، يحمل صاحبها حكايته من بين الكثير من حكايات الآخرين. هذه هي النهاية، وهذا هو المصير، فأيهما يستمتع برؤية الآخر، هذه المخلوقات أم المتلقي؟ وفي أي شيء يشترك كل منهما؟ هذه الأجواء شبيهة الكوابيس تصبح إطاراً عاماً للأعمال الفنية ككل، عالم موحش والجسد لا يكاد يتكامل أو يجد ثقة وجـــوده إلا ويتلاشى، ولا يتبقى منه سوى جزء يشهد أنه كان ينتمي إلى صاحبه، أو هذا العالم الذي نتوهم أننا نعرفه. أجزاء يبدو من بعيد أنها تتكامل أو تنتظم في حكاية واحدة، لكن مصيرها حقيبة قديمة فيها العديد من الدمى، فلا تتوهم بأنك موجود، وهي سخرية مريرة من أي شيء يُدعى (الحقيقة).

قد تتشابه شخصية رأيتها في فيلم أبيض وأسود، او قرأت عنها في رواية عن مصر الأربعينيات والخمسينيات، قبل انقلاب يوليو/تموز.

لا تقتصر هدى لطفي على استعراضاتها ولعبها على هذه النغمة القلِقة والمتوترة، التي تصل إلى الفزع ــ لقطات الغربان المتنوعة الأكثر ثقة ــ لكنها تنتقل إلى معالجة بعض التكوينات التراثية في حياة المصريين (التكوينات الفرعونية) من وضعيات جسدية معروفة نطالعها على جداريات المعابد، بل تعتمد أسلوب تكرار الشكل ــ الأسلوب الفرعوني نفسه ــ وكأن هذه الرسوم والطقوس المقدسة يمكنها أن تعود الآن ليتحول الأمر في النهاية إلى ذكريات تحملها ذاكرة قوية، لا تستطيع التخلص والفرار مما تختزنه من تفاصيل عالم الموتى، والمتمثلة مباشرة في لفائف الكتان التي تغطي الجسد كالمومياوات.

الذكرى

من عناوين بعض الأعمال، سواء اللوحات أو المجسمات، مثل.. العروس البيضاء، رؤوس، الأجساد المهشمة، حاملات الشموع، أيادي الصمت، تحلل، غربان، طقوس، والدار، تتأكد فكرة الغياب، فـ(الدار) مثلاً ما هي إلا مقبرة، يحمل شاهدها صورة صاحبتها، بل جسدها الذي تظهر تفاصيله من خلالها. الغياب هنا إما موت جسد أو فئة أصبحت ضالة، ولا تصلح إلا لنسج الأساطير حولها. فما الأثاث والأكسسوارات والملابس في بعض اللوحات إلا لشخوص اختارت أن تظل قابعة في متحف، فقط يمكن الإشارة إليهم بأنهم ذات يوم مرّوا من هنا.

من ناحية أخرى لم تتاجر الفنانة بأعمال غارقة في التغريب أو غارقة في المحلية، وكل من الاتجاهين يمكن معرفة مُدّعيه بسهولة، لكنها اختارت عالماً تعرف تفاصيله وتعرف كيفية التعبير عنه في تنوع بصري لافت. يكفي أن تعيش التجربة وتتخيل حيوات هؤلاء، حتى لو لم تكن تنتمي إليك، أو بعيدة عنك تماماً. قد تتشابه شخصية رأيتها في فيلم أبيض وأسود، او قرأت عنها في رواية عن مصر الأربعينيات والخمسينيات، قبل انقلاب يوليو/تموز. هنا يبدو الموضوع مُلحاً من ذاكرة متوارثة، لا تهتم سوى بنفسها وعالمها المؤرق، والتي تجاهد في التعبير عنه، حتى لو بمفهوم كونه عالما انتهى ولن يعود، فقط فرصة مناسبة لهؤلاء بالعودة مرّة أخرى ليطالعوا متلقين مختلفين، وكأنه اختبار لحظي يكشف عن عالم الأموات الحقيقيين.