«الأسود» في مخيال الشاعر العربي: جمالية التشكيل بـ«القبيح»

[wpcc-script type=”d5c1178005a842969cc1484e-text/javascript”]

لوحة الحياة والموت لبيكاسو

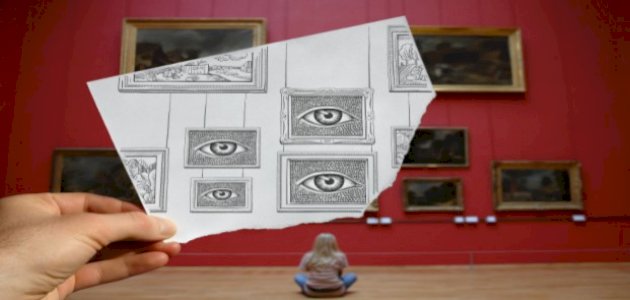

■ من المؤكد أن الجمال صفة ثقافية نسبية متطورة. وكذلك القُبح، الذي يُرادفُ، في وعينا الجمعي، مدلول المحرم، وغير المألوف، والخارج عن الذوق العام الموروث.. الجميل كما القبيح يجد تفسيره في حفريات الأسطورة والدين، أو في الفلسفة المعاصرة داخل ثنائية السيد والعبد، بالمفهوم الأخلاقي لنيتشه. لذلك لاحَقَ نعتُ المبدعين الخارجين عن مقاييس العرف العام في الثقافة والفن الإنسانيين، بالمخربين والفوضويين والعدميين.. لكن ما إن ينتشر الخرق، مستفيدا من ناموس التدافع الذي يحكم حركة الحياة، حتى يتحول إلى تقليعة، ثم إلى ظاهرة، قبل أن يصبح عرفا مهيمنا يلتهم السائد ويؤسس لذوق جديد.

هكذا كان التاريخ، دائما، مع مدارس الفن، ومذاهب الفكر واتجاهات «الموضة»، يمكن أن نستحضر داخل هذا السياق تاريخ السيريالية والتكعيبية مثلا، فقد بدأتا ثورة دادائية «تخريبية» (بما يوازي خراب الحربين العالميتين المدمرتين) لكل معايير الفن، التي تراكمت على امتداد ستة قرون داخل أوروبا، قبل أن تصبح طفرة جمالية مفعمة بالجدة والابتكار، مع أمثال غويا وبيكاسو. كما يمكن أن نتذكر، داخل السياق نفس، في ما له علاقة بتاريخنا الفني، معاناة أبي تمام مع ذوق معاصريه المشبع بمعايير الجمال، كما أسس لها المرزوقي في نظرية العمود، فقد كان مشروع أبي تمام الإبداعي، على خلاف هذه النظرية النقدية، يقوم على المغايرة في تركيب اللغة، وتقصد الإغراب في العلاقات الإسنادية للصورة، وعلى ابتكار أوجه جديدة للبديع محمَّلة بعمق فلسفي وكلامي نافذ، طرُقٌ جديدة في قول الشعر لم يعهدها زمنه، ولم تألف عليها أذن المتلقي، للحد الذي دفع بعضهم إلى القول: «إذا كان هذا شعرا فما قالته العرب باطل!».

صناعة فنية غامضة بمعيار الشعرية السائدة، مُتعِبة، تحتاج إلى قارئ مفترض قادر على تفتيق المعنى من المتواري – عمدا ـ وراء إشارة أو رمز، أو استعارة بعيدة، أو وراء لفظ مقعر مهجور، أو تناص قرآني أو تاريخي أو فلسفي أو أسطوري، مما هو غير متاح للعامة التي لم تألف العناء في طلب مقاصد النظم… لقد كان على أبي تمام أن ينتظر طويلا قبل أن يُستكنَهَ داخل نسق شعرية «الانزياح» كما نَظَّر لها النقد الحديث.

صُورةُ الغراب المألوفة في الشعر العربي ملازمة للرحيل، والغدر والموت والضياع.

جمالية «الأسود» في التشكيل الشعري العربي القديم

روى الأصمعي (أنظر «الأغاني») حكاية لطيفة عن تاجر عراقي وفد على «المدينة» بعدل من خمر، فباعها كلها إلا السود. فلم يجد لها طالبا، فكسدت عليه وضاق صدره. وكان صديقا للدارمي، وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة، فقصده فوجده قد تزهد وانقطع في المسجد، فأتاه وشكا إليه، فقال له الدارمي: لا تهتم بذلك فإني سأنفقها لك حتى تبيعها أجمع، فعمد إلى ثياب نسكه، فألقاها عنه وعاد إلى مثل شأنه الأول، وقال شعراً ورفعه إلى صديق له من المغنين فغنى به، وكان الشعر القصيدة الشهيرة التي مطلعها:

قل للمليحة في الخمــار الأسودِ

ماذا فعلتِ بزاهـد متعبـدِ

فشاع هذا الغناء في المدينة وقالوا: قد رجع الدارمي وتعشق صاحبة الخمار الأسود. فلم تبق مليحة في المدينة إلا اشترت خماراً أسود، وباع التاجر جميع ما كان معه!

مرادنا من استحضار هذه الحكاية، الاستدلال من خلالها على أنه بمقدور مخيلة الفنان تأصيل ذوق جمالي جديد داخل المجتمع، بل حتى تغيير ذاكرته الأنثروبولوجية كما هو هنا، مع رمزية اللون الأسود داخل المخيال الجمالي العربي؛ فالسواد عموما داخل معظم الثقافات القديمة يوحي بمعاني الحزن والموت والألم، والخوف من المجهول والعدمية والفناء، وداخل الشعر الجاهلي مثلا، ارتبط بالجن والشياطين والحيات والغربان والضباع والذئاب. وهذه الحمولة المخيفة للون داخل ذاكرة الإنسان العربي، استثمرها الإسلام حينما جسَّد حسيا مدلول الكفر والضلال والكِبر في مخيلة المؤمن سوادا منفرا، على نحو ما نقرأه في قوله تعالى «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ» (الزمر).

لكن على الرغم من هذا الثابت (القبيح) الذي حَكم معظم ما أُنتج من صور لونية داخل المخيال الثقافي العربي (في الشعر، وفي تفسير الأحلام، وفنون العمارة، واللباس والرايات السياسية)، فإن الدارس لتنتابه الحيرة حقا، حينما يرى أن هذا العربي نفسه قد تعلق عاشقا هذا اللون الكريه ميثولوجيا، في شَعر المرأة وفي شفتيها، وفي صورة «الحور» التي استلذ من خلالها تساكن لونين أسطوريين متنافرين: الأبيض المقدس، والأسود المدنس داخل عيني المحبوبة، إنها جمالية الخلق والابتكار، الناتجة، في نظرنا عن تدخل خيال الفنان «ليعبث» بالمرجعيات الموروثة وهو يشكل ذوقا جماليا جديدا من «القبيح».

«الغراب» في شعر العذريين

صُورةُ الغراب المألوفة في الشعر العربي ملازمة للرحيل، والغدر والموت والضياع. يرى أصحاب التفسير الميثولوجي أن جذور هذه التداعيات الثاوية في وجدان العربي تعود إلى أسطورة (الديك والغراب) التي تفسر قتامة لون هذا الطائر باللعنة التي لحقته جراء غدره بصديقه الديك! (يمكن قراءة نص الأسطورة كما وثقها الشاعر الجاهلي أمية بن الصلت في كتاب «الحيوان» للجاحظ). هذه الدلالات الأسطورية النمطية في صورة الغراب داخل الشعر العربي، سيداعبُها مرة أخرى، خيال المبدع ليجعل من لونه الفاحم «القبيح» تشكيلا جماليا لذيذا كما في هذه المناجاة الشجية للشاعر العذري قيس بن الملوح:

أَلا يا غُرابَ البَينِ لَونُكَ شاحِبٌ

وَأَنتَ بِلَوعاتِ الفِراقِ جَديرُ

فَبَيِّنْ لَنـا ما قُلتَ إِذ أَنتَ واقِعٌ

وَبَيِّنْ لَنا ما قُلتَ حينَ تَطـيرُ

فَإِن يَكُ حَقّاً ما تَقولُ فَأَصبَحَت

هُمومُكَ شَتّى وَالجَناحُ كَسيرُ

وَما زِلتَ مَطروداً عَديما لِناصِرٍ

كَما لَيسَ لي مِن ظالِمِيَّ نَصيرُ

هذا كل ما في هذا النص اللوحة! أربعة أبيات مكثفة دافئة، أفرغ فيها الشاعر مخزونه العاطفي في مشهد قاس عميق المأساة؛ يبدو فيه غراب، وقد فقد أنثاه منطويا على جرحه الداخلي النازف، شاحبَ اللون، كسيحا، يحترق في صمت. واستدعاء طائر الغراب تحديدا دون غيره في هذا المشهد، له ما يسوِّغه بالنظر إلى تجربة الشاعر الوجدانية؛ فالغراب من الطيور التي يلازم فيها الذكر أنثاه بإخلاص، لا يحيد عن عِشرتها حتى يموت. يفقد الغراب داخل هذا المشهد التصويري أنثاه، فيذبل لونه الفاحم البراق، وينكسر جناحاه، ويعيش كسيحا طريدا من سربه… مشهد في غاية البناء التراجيدي، تزيده المؤثرات الصوتية المصاحبة تصعيدا في منحناه التأثيري الفاجع؛ فالنغم السائد في القصيدة شجي حزين، متولِّد في عمومه عن التجانسات الصوتية المهموسة، وعن المخارج الحلقية التي قوّت جرْس القصيدة البكائي. فيما موسيقى بحر الطويل، التي يجري عليها وزن النص، أبطأت الإيقاع بالشكل الذي شخّص الإنهاك النفسي والجسدي للمبدع..

ليس في كل هذا المشهد الفاجع الذي روته القصيدة، طبعا، طائر فقد أنثاه، ولا جناح مكسور، ولا ريش شاحب… وإنما هي تجربة شعورية ذاتية تراءت للشاعر مطابقة لحكاية الغراب، فلم يجد بدا من أن يتبناها حتى يعانق نفسه، فإذا بالغراب يخضع للتشكيل الشعوري للشاعر، يخضع لمعاناته وأحاسيسه… وإذا بهذا الطائر القناع داخل قصيدة ابن الملوح، يحرق صورة الغدر والشؤم التي ألصقت به داخل الأسطورة، ويلبس بلونه الأسود الجميل دلالة سيكولوجية رقيقة كانت أفصح من كل ما يمكن أن يكتبه أديب عن ألم فراق المحبوبة.

٭ كاتب مغربي