الواقعي والمتخيل في التشكيل الشعري القديم: لوحة «المتجردة» عند عبد الله الطيب أنموذجا

[wpcc-script type=”a24ea57899ecb03f74103d20-text/javascript”]

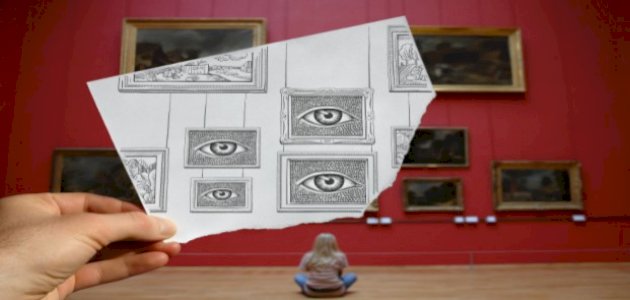

أفروديت في متحف أثينا الوطني للأثار

■ ارتبط الشعر بالتصوير ارتباطا شديدا منذ القدم؛ «فالشعر صورة ناطقة، والتصوير شعر ناطق، وهما فنان متباعدان متقاربان في الوقت نفسه، فالشعر يعتمد الحيّز الخيالي بعدا تنفيذيا، بينما التصوير يعتمد الحيّز المكاني للتنفيذ، ولكن النظر إليهما من خلال الأدوات والخلفيات يمكن أن يجعلنا نرى الشعر تصويرا والتصوير شعرا، وهو ما تحقق على نحوٍ ما في القصيدة العربية، على شاكلة ما يمكن أن نصطلح عليه باللوحة البصرية داخل الديوان القديم. وقد تكون قصيدة «المتجردة» للنابغة الذبياني إحدى أشهر هذه اللوحات في تاريخ الشعر العربي.

المتجردة أم أفروديت؟

يرى عبد الله الطيب في كتابه المتميز «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها» أن النابغة، وهو يصف جسد المتجـــردة، كان يصدر عن تمثل لمنحوتة أفروديت (راجع التحليل الممتع لعبد الله الطيب لقصيدة المتجردة في كتاب «المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها».

وهو الرأي الذي استند إلى الشبه الواضح بين هيئة هذه المنحوتة وتفاصيل الجسد الموصوف في قصيدة النابغة.

حسب المؤشرات السياقية لنص النابغة، فإن هدف المبدع كان تشكيلَ بدنٍ نموذجيٍّ لزوجة النعمان «يفيض بالحياة والعذوبة والرواء والكمال والقدسية»، إعلاء لشأنها، وتخليدا لذكرها في الدهر تبجيلا لذوق زوجها؛ لم تكن المتجردة وفق هذه المقصدية إلا منحوتة شعرية أنجزها النابغة محاكاة لنموذج جمالي مكيَّفٍ، وَفق تمَثُّلٍ جنسي في الذاكرة العربية حول الجمال والجسد، أسقطها الشاعر من باب الفن على بدن هذه المرأة الفاتنة. فالقصد كان فنيا بالدرجة الأولى، تشكيليا على منهج فنون النحت، ما خلده الإغريق من تماثيل وصور في حضارتهم الباهرة في زمانها؛ ولعل متفحص أيقونة المتجردة يتبين مدى الشبه الشديد بينها وبين منحوتة أفروديت، لا من جهة ما في المنحوتتين من عري وجرأة في التوصيف فقط ،وإنما ما في تفاصيلهما الصغيرة من تطابق أيضا: النصيف الساقط، النظرة الشبقية، الجيد الأتلع، الجسد الأملس، حركة اليد لاتقاء النظرات! تشابه يشجعنا على تأكيد ادعاء عبد الله الطيب السالف الذكر.

قد نتساءل عن الكيفية التي أمكن لهذه الصورة، صورة أفروديت، أن تتسرب إلى ذهن النابغة، إذا صح هذا الاحتمال، وهو العربي الذي تفصله آلاف الأميال عن حضارة الروم وتماثيل آلهتها؟ يبطل مسوغ السؤال إذا عُلم :

أن العرب بصفة عامة كانوا، قبل زمن النابغة بكثير، كما يذهب إلى ذلك عبد الله الطيب نفسه، على اتصال مستمر بحضارة الروم، وبمن كان قبلهم من الإغريق، وما أمر النصرانية وذكر الرهبان والصوامع في الشعر العربي إلا إحدى أمارات هذا الاختلاط. فأكيد أن العرب، في سياق هذه الصلة، شاهدوا التماثيل الرومية وأعجبوا بها وتأثروا بنماذجها.

سوغ العشماوي حكمه الرافض للنص بالتناقض المنطقي بين ما تدل عليه طباع العرب من الغيرة على نسائهم من جهة، وما يجري عليه النص في مذهب التصوير المتعارض مع هذه القيم من جهة أخرى.

وما مقاييس الجمال من أوصاف النساء عند العرب، الغريبة عن بيئة شبه الجزيرة – كما يرى عبد الله الطيب- إلا صورة لهذا التأثر بالتماثيل الرومية في الدهر القديم. فيما تذهب بعض الروايات التاريخية إلى تأكيد أن اللات، إلهة عرب الطائف في الحجاز، إنما هي نسخة معربة عن أفروديت الرومانية.

النابغة كان على تواصل دائم بعرب الغساسنة الذين كانوا تحت نفوذ الروم ومن أتى بعدهم من البزنطيين، بل إن محمد زكي العشماوي في تحقيقه لسيرة النابغة (انظر كتاب «النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية الجاهلية» محمد زكي العشماوي) يذهب إلى أن اتصال النابغة بالغساسنة كان أسبق من اتصاله بملوك الحيرة. ولا شك أن هذا اللقاء بثقافة الشام في هذه اللحظة من التاريخ أثمر تأثرا في الذوق، وإعجابا بمذاهب الفن، وتحولا في الرؤية الفلسفية للحياة.

فيما متفحص متن قصيدة النابغة، يعثر على أكثر من أمارة تقود إلى تأكيد ما ذهب إليه عبد الله الطيب في هذا التأويل (وهو أن الشاعر كان يتمثل فعلا، صورة أفروديت وهو يشكل منحوتته الشعرية عن المتجردة) لعل أوضحها إشارة في هذا السياق قوله:

أَو دُمْيَةٍ مِن مَرمَرٍ مَرفــوعَةٍ

بُنِيَـتْ بِـآجُرٍّ يُشـادُ وَقِرْمَـدِ

فذكر الشاعر ههنا «دمية مرفوعة على قاعدة كما ترى، على نحو ما يقع في تماثيل الروم وأسلافهم من متبعي مذهب اليونان، أو ما قد يكون خلص على عهد النابغة من آثار هؤلاء إلى بعض القصور» (المرشد). كما أن الحديث عن السجود في قوله: «مَـتى يَرَهـا يُهِلّ وَيَسجُـدِ « يكشف الخلفية التشكيلية المستحضرة في التصوير: صورة التمثال الإله. ولا شك، بالنظر إلى سياق الغزل الذي يجري عليه موضوع القصيدة، في أَنْ لا يكون هذا المرجع (التمثال الإله) الذي كان يتمثله الشاعر في ذهنه وهو يرسم على مقاسه صورة المتجردة، سوى تمثال «أفروديت»، إلهة الحب والشبق.

إننا، من زاوية هذه المؤشرات، نخالف ما ذهب إليه الدكتور محمد زكي العشماوي، الذي أنكر قصة المتجردة ورجَّح أن يكون النص، الذي نحن بصدده هنا، من وضع الرواة الذين انتحلوه بغرض تثبيت الروايات التاريخية المسوغة للانفصال المفاجئ لعُرَى الود بين النعمان ونديمه الأثير إلى نفسه النابغة. نخالفه في ذلك لأنه سوغ حكمه الرافض للنص بالتناقض المنطقي بين ما تدل عليه طباع العرب من ميلهم إلى الغيرة على نسائهم من جهة، وما يجري عليه النص في مذهب التصوير المتعارض مع هذه القيم من جهة أخرى. فقد قرأ الناقد نص المتجردة من منظور العقل والأخلاق والحقيقة التاريخية، وذهب إلى رفضه من هذه الزوايا. فيما نظن أن منطق النص قام على المحاكاة والتخييل، وهنا في رأيي مربط فرس هذه القصيدة وكل ما ارتبط بها من جدل تاريخي حول حقيقتها.

إن أقصى ما تقبله أوجه الاحتمال في قصة «المتجردة»- أمام ثبوت النص في الروايات المحققَة لشعر النابغة – أمران: الأول أن يكون النص قد قيل في سياق مختلف عن الروايات التاريخية المصاحبة له، التي وردت على سبيل تسويغ حادثة الانفصال بين الشاعر وولي نعمته النعمان، وبالتالي قد تكون قصة المتجردة، لا النص، وفق هذا الاحتمال من وضع رواة الشعر. ويكون النص، بناء على ذلك، قد تولّد إبداعيا عن لحظة شعرية أخرى أقربها ملاءمة لعناصر الرؤية والتشكيل الفني المعتمدة في نحته، أن يكون وصفا لأيقونة أفروديت حقيقة، إعجاب، ربما، بتمثالها في زمن إقامة الشاعر ضيفا على الغساسنة. وفي هذه الحالة نكون مجبرين على تأويل ما اعترى الصورة من ملامح عربية، تخص رمزية الألوان، من باب الملاءمة والتوليف بين الصورة الأصل، وأفق انتظار المتلقي العربي المحُمَّل بذوق لوني أنثروبولوجي خاص والذي راعاه الشاعر في هذا النص.

الاحتمال الثاني أن نقبل الرواية والقصيدة معا، فيكون النص من هذه الزاوية وصفا جماليا هجينا جمع فيه الشاعر بين جسد أفروديت، منهلا لتقاسيم الوصف، وجسد المتجردة موضوعا له على سبيل الإسقاط على نحو ما يرى عبد الله الطيب. وبين هذا الاحتمال وذاك تبقى القصيدة في نظرنا نموذجا فنيا محمَّلا برؤية جمالية تجد مسوغاتها في نظرية المحاكاة التي تفهم الإبداع نسجا للمثال المفارق للواقع ، كما أمكن للعقل الإغريقي ثم الروماني بعده – الذي قد يكون النابغة تأثر بمنظوره الجمالي للفن – استيعابه عن مفهوم الإبداع والنحت تحديدا. ومن زاوية هذه الرؤية الفنية، أتت محاولة النابغة استنبات نمط جديد من الوصف البدني (المبالغ في التوصيف والتفصيل على سبيل النمذجة) في محيط نقدي مفارق له في التقبل؛ في محاولة للارتفاع عن طريق المحاكاة، بالحسّي الحقيقي إلى المثال الفني المتخيل. ومن هذا التعارض بين ذوق فني يشتغل بالمحاكاة على نموذج رمزيٍّ، مثالٍ عن الشهوة والجمال والحب… بما يضاهي منحوتة الرومان عن إلهتهم أفروديت، ومُتلقٍّ عربيٍّ يؤول الفن من منظور الصدق والواقعية تبدأ الحكاية: مأساة شاعر، وجرم متجردة، وإنكار قصيدة…

٭ كاتب مغربي