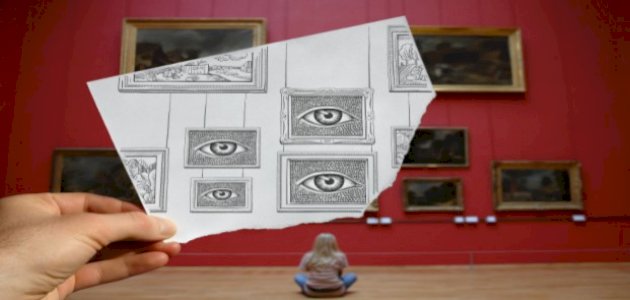

المعرض الجماعي «كلما اقتربت»: مواهب تشكيلية جديدة تضيف إلى التشكيل المصري

[wpcc-script type=”377c8d197a45db4275a01224-text/javascript”]

القاهرة ــ «القدس العربي»: بعيداً عن صخب المعارض التشكيلية التي تفتعلها وزارة الثقافة المصرية في أغلبها ــ اللهم بعض الاستثناءات ــ وبعيداً عن المتابعة الصحافية للفنانين المقرَرين على الصحف، جاء المعرض التشكيلي الجماعي «كلما اقتربت» ليضم أعمالاً متنوعة لمجموعة من الفنانين الشباب المستقلين، والخارجين عن الإطار المؤسسي للدولة. من ناحية أخرى يبدو المعرض على تنوعه من أعمال النحت والتصوير الزيتي والفوتوغرافي يجمعه الروح الواحد، محاولة للتجديد والتجريب وأفكار تخص هذا الجيل، وتبدو بعيدة عن التقليد والتكرار المعهود الذي نراه في الكثير من المعارض الفنية والأسماء التي استقرت فاستكانت إلى تجربتها، دون تقديم أي جديد. ورغم تباين هذه الأعمال، إلا أن محاولات الخروج عن إطار التقليدية، أو أن تكون هذه الأعمال هي أصحابها بالفعل، هو اللافت، دون محاولة الانتساب إلى تجارب لا يعرفونها ولا ينتمون إليها، لمجرد نيل الاستحسان أو وضع قدم في الطابور الفني المعهود. أقيم المعرض في «مركز جسور الثقافي» في كنيسة «جميع القديسين» في القاهرة، وضم أعمالاً لكل من الفنانين، خالد عادل، وميرنا موريس، وحازم مطيع، ورحمه حمدي، وعلي أسامة، وإبراهيم أشرف، ومحمد نبيل، ونورا فوزي، وسماح سليمان، ومصطفى سمير، ورنا حسين، وعمرو الفقي، وعمرو خالد، وندا خالد، وعبد الرحمن بسيوني، ومصطفى الحلواني، وهناء أحمد.

الفوتوغرافيا وعالمها

أكثر المشاركين في المعرض جاءت أعمالهم من خلال التصوير الفوتوغرافي، وعلى اختلاف هذه الأعمال إلا أن الذي يجمعها هو الاحتفاء بالمكان، ومحاولة رصد تفاصيله، وتأثير الزمن على المكان. الحالة أقرب إلى تشخيص المكان وأنسنته. ربما يكون الاكتفاء بالمكان فقط كما هو، كما في أعمال مصطفى الحلواني، بحيث يبدو الاعتماد على التشكيل المكاني ومستويات التكوين البصري، الذي تنجح زاوية التقاط الصورة في إظهاره، ومحاولة خلق تباين ما بين مقدمة الكادر وخلفيته، لما يتيح تجسيد العمق في الصورة. التجربة أيضاً تعتمد الأماكن الطبيعية أو الأثرية. يختلف في ذلك عمرو الفقي، الذي يلعب على التباين ما بين الظِل والنور، في صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود من خلال لقطات للنوافذ التي تُفتح على مكان آخر، التشخيص هنا يتم الإيحاء به في إيجاز شديد ودلالة أشد، إضافة إلى محاولة خلق معنى أشمل ــ من الممكن التوسل بالبلاغة ــ بان هناك حياة تطالع حياة. حتى الآن لا يتم إدخال عنصر آخر في الصورة، فقط عناصرها هي، ويأتي خالد عادل ليختصر الشخصية في مفرداتها الحياتية كفنجان قهوة يطل من فرجة الشباك الضيقة، أو علبة سجائر تنتظر، هنا يتم تشكيل اللقطة وفق أحجام الأجسام وتشكيلها ووضعيتها بالكادر، محاولة دائمة للبحث عن تكوين تشكيلي أفضل. أما رنا حسين فتأتي لقطاتها لتعبّر عن التشخيص المباشر، وجود شخصيات في الصورة، ومحاولة إظهار بيئة هؤلاء، دون أي انفصال بينهم وبين عالمهم، لقطة لأولاد يلهون في استراحة العمل، وبورتريه لعجوز لا يظهر سوى تفاصيل وجهه وعمامته البيضاء، الصورة بالأبيض والأسود، والخلفية السوداء تتباين مع ملامح الرجل وعمامته. ربما تكون بورتريهات المُسنين متكررة على الدوام في أعمال الفوتوغرافيا بشكل خاص، لكن التباين هنا يأتي من خلال مجموع اللقطات ككل، ما بين صِبيان يلهون وعجوز يتأمل، أو يستعيد ذكرى أو تبدو تجربته الحياتية على ملامحه المتغضنة، فهو الذي يُطالعك كمُتلقي لا أنت كما تتوهم.

الاحتفاء بآلهة الفن التشكيلي

في التصوير الزيتي تبدو تجربة سماح سليمان، التي تختلق علاقات جديدة من خلال لوحات معروفة للذاكرة البصرية الإنسانية. الاستناد إلى أعمال دافنشي في الأساس، خاصة لوحتي «العشاء الأخير» و«الموناليزا». لوحة «العشاء الأخير» التي أصبحت مجالاً للتجريب، الطاولة التي ضمت المسيح وتلاميذه أصبح الفنان يراها الآن ويستنتج علاقات وأشخاص له من الحرية أن يستبدل بهم أشخاص دافنشي. هنا اكتفت سليمان بعشاء مختصر يضم ثلاثة فنانين.. فريدا كاهلو تتوسط كل من فان جوخ وسلفادور دالي، وجدران الحجرة تستحضر أعمال فنانين آخرين، يحضرون الحفل من خلال أعمالهم، كبابلو بيكاسو على سبيل المثال. التقنية اللونية والتكوينات أقرب إلى فان جوخ. الأمر نفسه في لوحة الموناليزا التي أصبحت تضع تاجاً من الزهور، وخلفية اللوحة هي خلفية شهيرة لفان جوخ أيضاً. وبينما تبدو الكلاسيكية في اللوحات، ومحاولة السير في دروب فان جوخ، إلا أن التكوين والشخصيات أتاحا التفاعل مع هذه الأعمال، دون اقتصارها على مجرد نقل عالم الأعمال الكلاسيكية، وإن كانت روح التجريب في اللوحات لم تتخذ طاقتها القصوى، واكتفت بابتكار الفكرة، فان جوخ ودالي وبينهما فريدا أي خيال سيجسد مثل هذا اللقاء؟

الزمن

الملمح الأساسي لمعرض «كلما اقتربت» ــ وهي عبارة تنتظر إجابة أو نتيجة بدورها ــ هو إحساس هؤلاء الفنانين بالزمن وثقله، ذلك سواء في وعي منهم أو بدون. أن تترصد معظم الأعمال علاقة الزمن بالمكان والشخصيات، ومحاولة تجسيده من خلالهم، الألوان في معظمها خافت أو بالأبيض والأسود، حتى اللون الصاخب والتأسي بفان جوخ، فهي ألوان زمن مضى وعصر انتهى. المناخ العام ربما هو ما أتاح لهؤلاء التعبير بهذا الشكل ــ لا نستطيع تحديد الصدق من الادعاء ــ لكننا نتحدث عن ملمح عام ملموس. فلا مجال لروح ثوري أو تكسير لقواعد فنية، بل محاولة التواجد من خلالها، لا تهم حداثة التجربة هنا، الأهم هو العالم الذي نراه في هذه الأعمال. ولا نريد الوصول إلى العديد من الأعمال الدعائية التي جسدت الآحداث الثورية التي مرّت بها مصر، والتي انطفأت الآن ولكن إلى حين. الحديث هنا عن إحساس عام بالإحباط، والتعلق والمعاناة من الماضي في الوقت نفسه. أن يصبح بهذا القدر من الثقل وان يكون ملاذاً وحماية! هذا الانطباع هو ما يبدو على المعرض، ومنه نستنتج إيقاع الحياة في مصر الآن ــ لا ينفصم الفن وإنتاجه عن المجتمع وظروف هذا الإنتاج ــ فئة تخشى التجريب، وتحاول التفاعل قدر الإمكان من خلال التراث الفني والبصري المعروف، كان من الممكن أن يكون القاسم الوحيد هنا هو حداثة السن والتجربة، فلا يوجد تاريخ نخشى ضياعه، وبالتالي ينتفي أن ندور في فلكه ويصبح معبودنا الوحيد. كانت فرصة لتحطيم الثوابت وتخطيها، لكن المحاولات لا تزال قائمة بين هذا الجيل.

التجربة وقيمتها

يُحسب للفنانين الشباب في معرضهم أنهم نجحوا في إنتاح أعمالهم ــ رغم تفاوت المستوى الجمالي والتقني ــ وأصروا على عرضها في معرض مستقل خاص بهم، دون انتظار منظري الفن التشكيلي أصحاب الكلمات المتقعرة والجوفاء في معظمها، ودون انتظار كلمات المعلم وعصاه، أحبوا ما يفعلون ففعلوه وهذا يكفي، أما مسألة التقييم فهي نسبية في الأساس، ولا تخضع لأي شكل من أشكال الثوابت، فلا ثوابت في الفن، ولا ثوابت في الحياة عموماً.

محمد عبد الرحيم